Ein Fall, der in der Praxis leider gar nicht so selten vorkommt: Die Eheleute haben ein Berliner Testament aufgesetzt und sich gegenseitig zu Alleinerben bestimmt. Die Kinder sollen dann Schlusserben werden. Doch was, wenn im Nachhinein der länger lebende Ehepartner seine Meinung ändert, weil er mit dem Lebensweg der Kinder nicht einverstanden ist. Eine Änderung des letzten Willens nach dem Tod des Ehepartners ist meist nicht mehr möglich. Daher versucht man durch Schenkungen zu Lebzeiten eine Erbminderung herbeizuführen. Ist das zulässig?

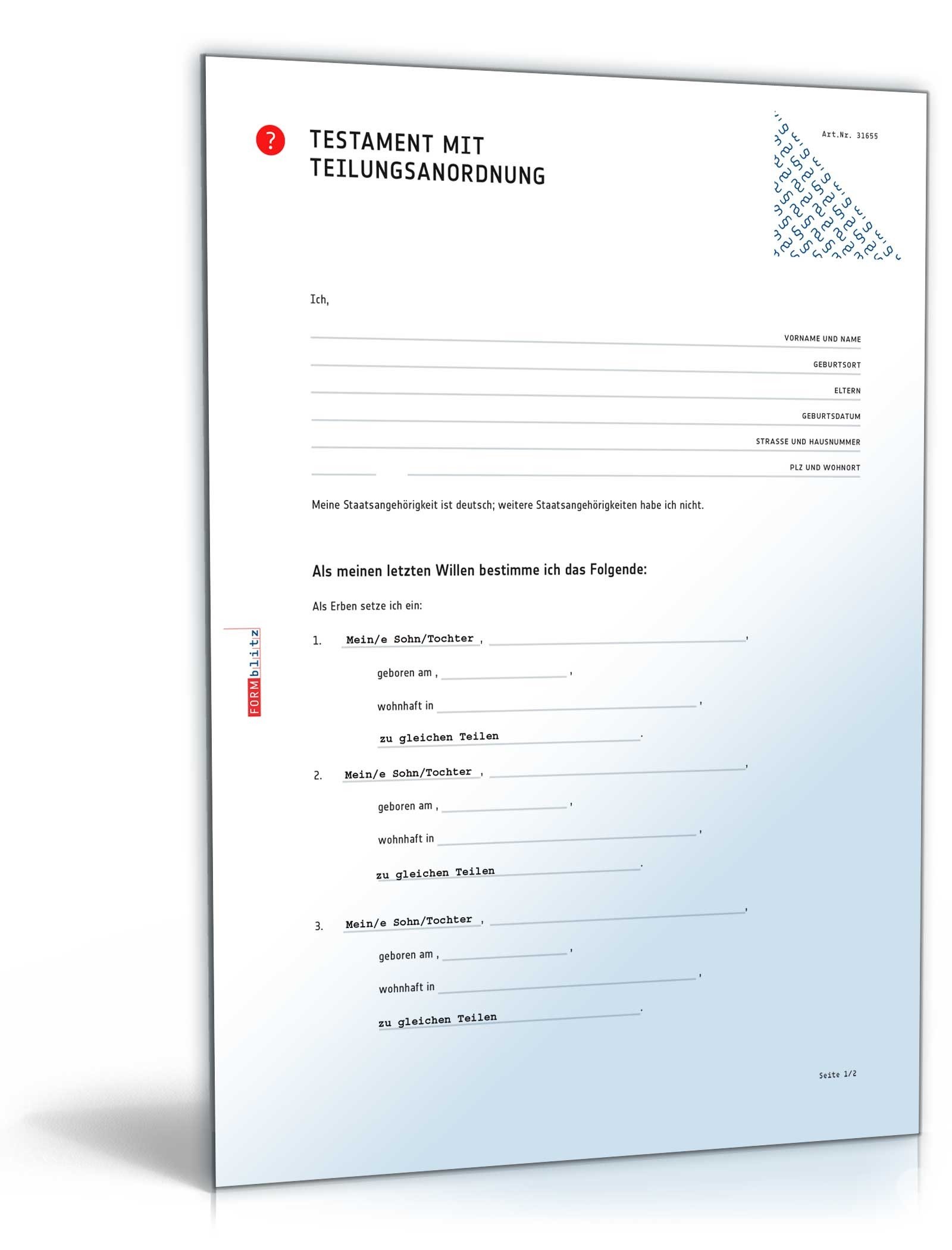

Tipp: Nutzen Sie eine Vorlage für ein Berliner Testament, um Ihren letzten Willen zu formulieren.

Erbminderung durch Schenkung zu Lebzeiten

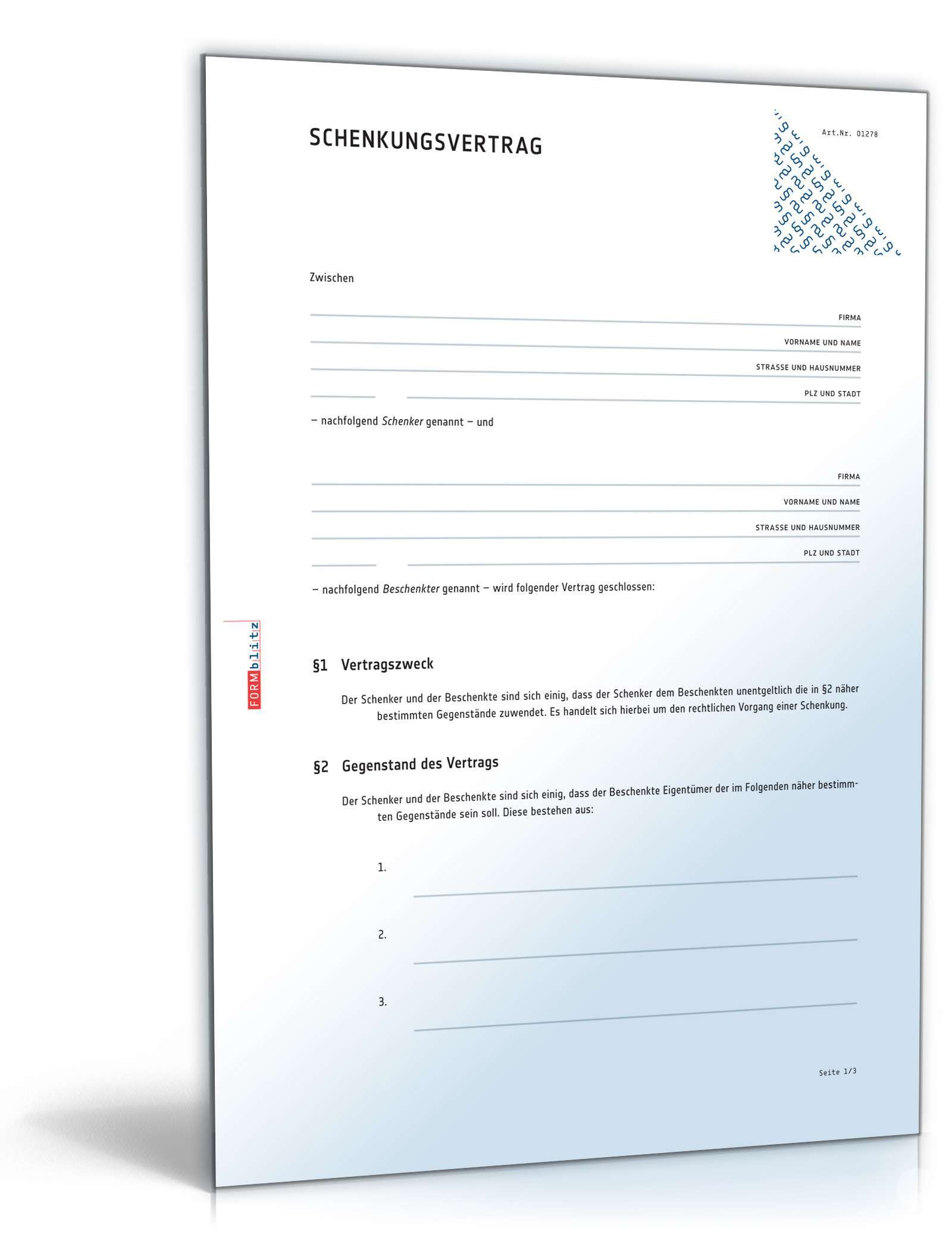

Kein gesetzlicher oder testamentarischer Erbe kann verhindern, dass der Erblasser zu Lebzeiten frei über sein Vermögen verfügt. Im Einzelfall, kann aber eine Schenkung nach Eintritt des Erbfalls zurückgefordert werden. Eine Besonderheit gilt im Fall von böswilligen Schenkungen bei Erbverträgen und wechselbezüglichen Verfügungen im Berliner Testament.

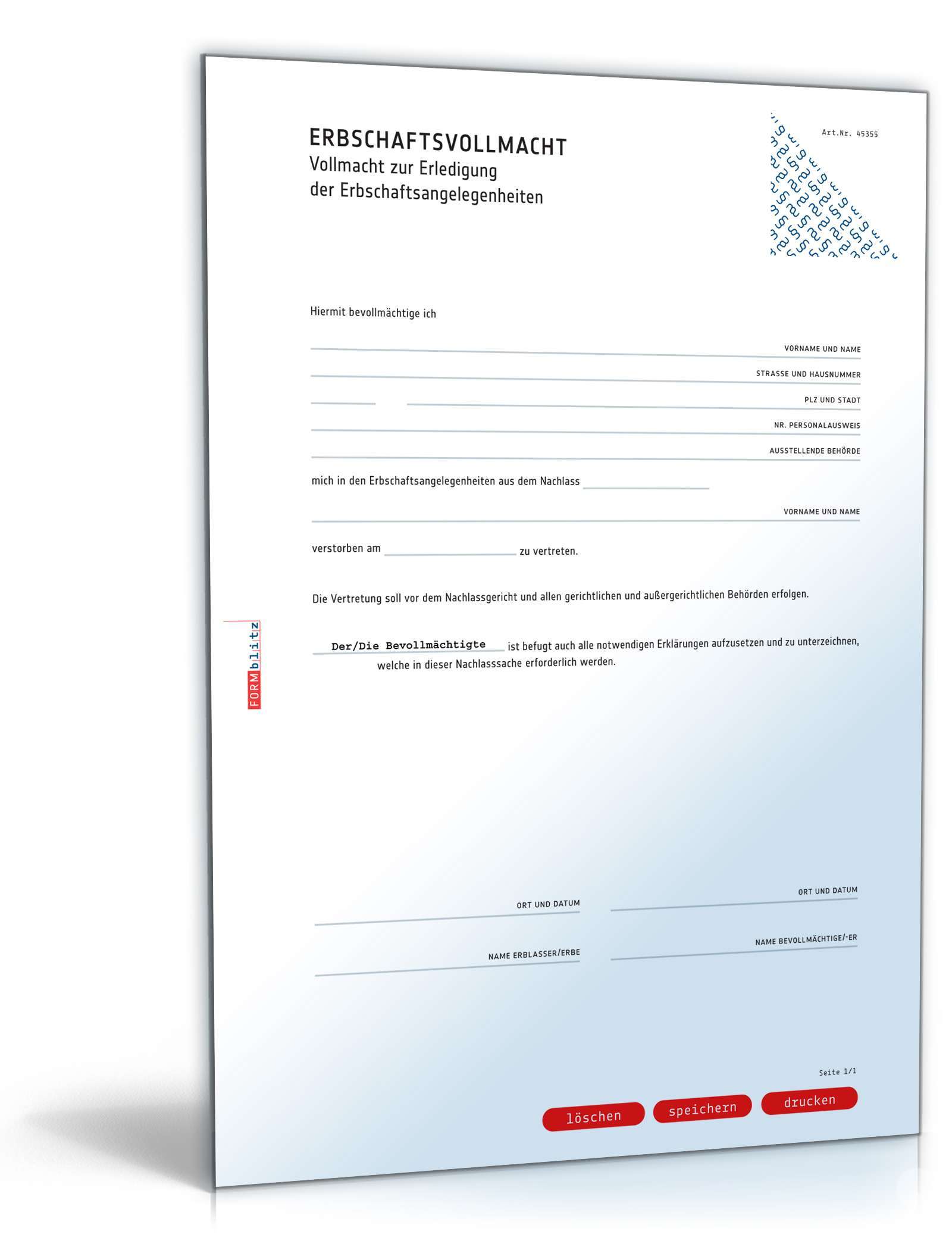

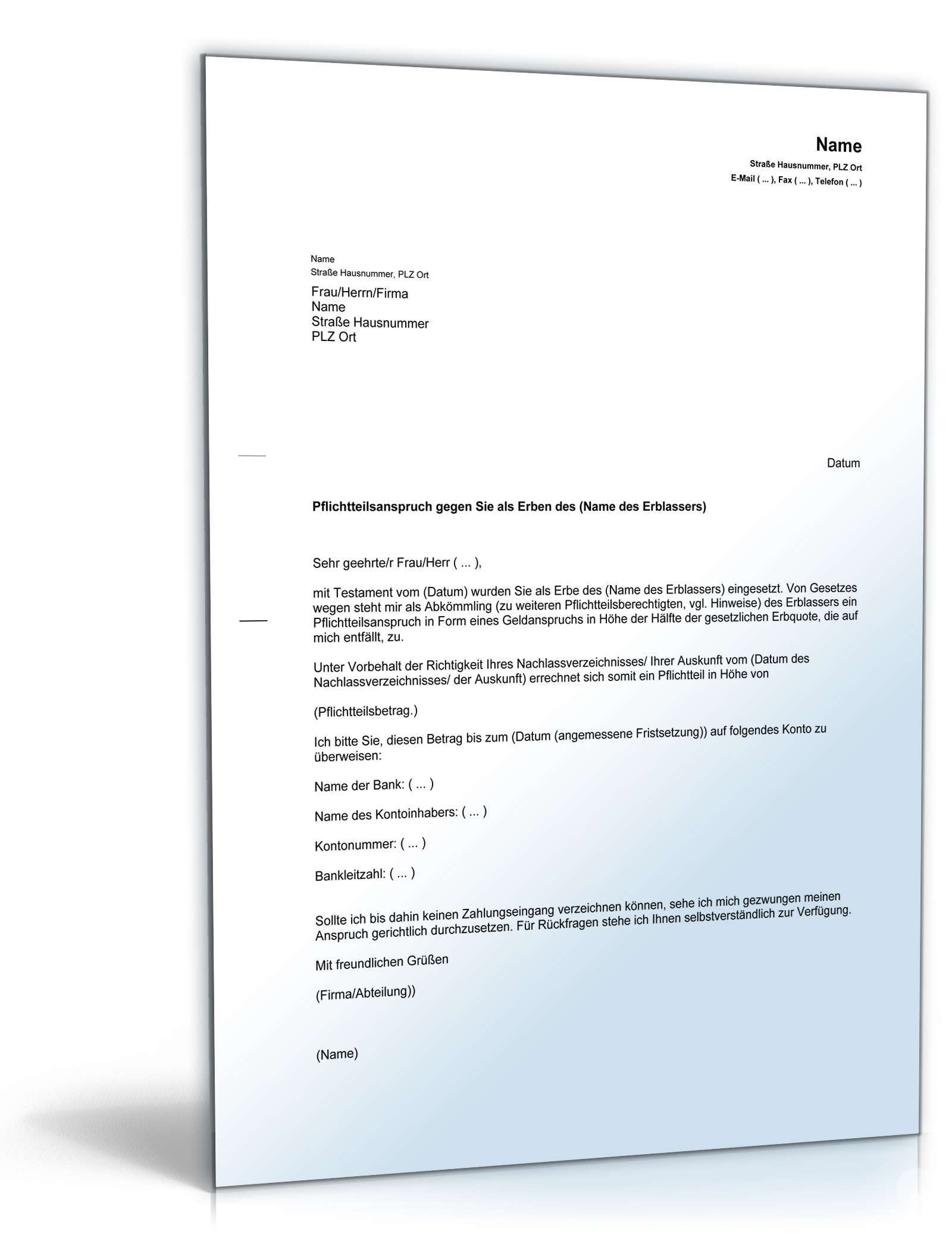

Wenn der Erblasser mit dem Erben einen Erbvertrag geschlossen hat und später (zu Lebzeiten beider Erbvertragspartner) Vermögenswerte an einen Dritten verschenkt, kann der Schlusserbe unter Umständen einen Herausgabeanspruch gegen den Beschenkten geltend machen. Die Voraussetzungen hierfür sind in § 2287 BGB geregelt. In der Praxis ist die Durchsetzung eines Rückzahlungsanspruchs aus § 2287 BGB leider oft kompliziert. Denn der Erbe muss beweisen, dass der Erblasser die Schenkung in der Absicht vorgenommen hat, ihn um sein Erbe zu bringen. Die erforderliche Benachteiligungsabsicht kann generell nur vorliegen, wenn der Schenkende keine adäquate Gegenleistung erhalten hat. Der Anspruch aus § 2287 BGB gilt im Übrigen analog auch für Schlusserben des Berliner Testaments, sofern es sich um wechselbezügliche Verfügungen handelt.

Erbminderung durch Schenkung bei Berliner Testament

Eine Erbminderung durch Schenkung ist im Fall eines klassischen Berliner Testaments (Einheitslösung) in der Regel unproblematisch möglich. Bei einem klassischen Berliner Testament in der Einheitslösung ist der Ehegatte nämlich in keiner Weise daran gehindert, zu Lebzeiten über sein Vermögen zu verfügen. Er darf also eine Erbminderung faktisch vornehmen, sofern er nicht nachweisbar . Er ist juristisch gesehen Alleinerbe und damit Alleineigentümer des gesamten Nachlasses. Das bedeutet, dass er beispielsweise eine kostspielige Weltreise antreten, sein Vermögen in eine Spielbank tragen oder einem unbekannten Bettler auf der Straße schenken darf. Es muss sich also nicht einmal um eine böswillige Schenkung handeln, mit der die Schlusserben absichtlich benachteiligt werden sollen. Ein Großvater kann also beispielsweise eine Schenkung an seine Enkel vornehmen. Obwohl diese nicht Schlusserben im Berliner Testament sind. Lesen Sie hier mehr zum Thema Verschenken oder Vererben.

Anders sieht es bei der Anordnung einer Vor- und Nacherbschaft im Berliner Testament aus (Trennungslösung). Hier wird der längerlegende Ehegatte durch die Vorerbschaft in seiner Verfügungsfreiheit stark eingeschränkt und muss für die Nacherben (meist die Kinder) das Erbe erhalten. Lesen Sie hier alles zu den unterschiedlichen Testiermöglichkeiten beim Berliner Testament.

Schenkungen an Geschwister vor dem Erbfall

Falls die Eltern zu Lebzeiten ein Kind beschenkt haben, kommt ein Ausgleichsanspruch der Geschwister in Betracht. Dieser setzt voraus, dass die Eltern bei der Schenkung den Ausgleich ausdrücklich angeordnet haben oder dies aus den sonstigen Umständen hervorgeht. Lesen Sie hier alles zum Erbausgleich unter Geschwistern.