Egal, ob man innerhalb der Familie untervermietet oder die Wohnung einem Dritten überlässt – es gibt bei der Untervermietung bestimmte Vorschriften zu beachten. Ist unerlaubte Untervermietung strafbar? Erfahren Sie hier, wann die Untervermietung erlaubt ist und was Sie zum Thema Untervermietung wissen müssen. Neu ist eine Entscheidung des BGH, der die Frage klärte, ob auch die Untervermietung von Nebenwohnungen zulässig ist.

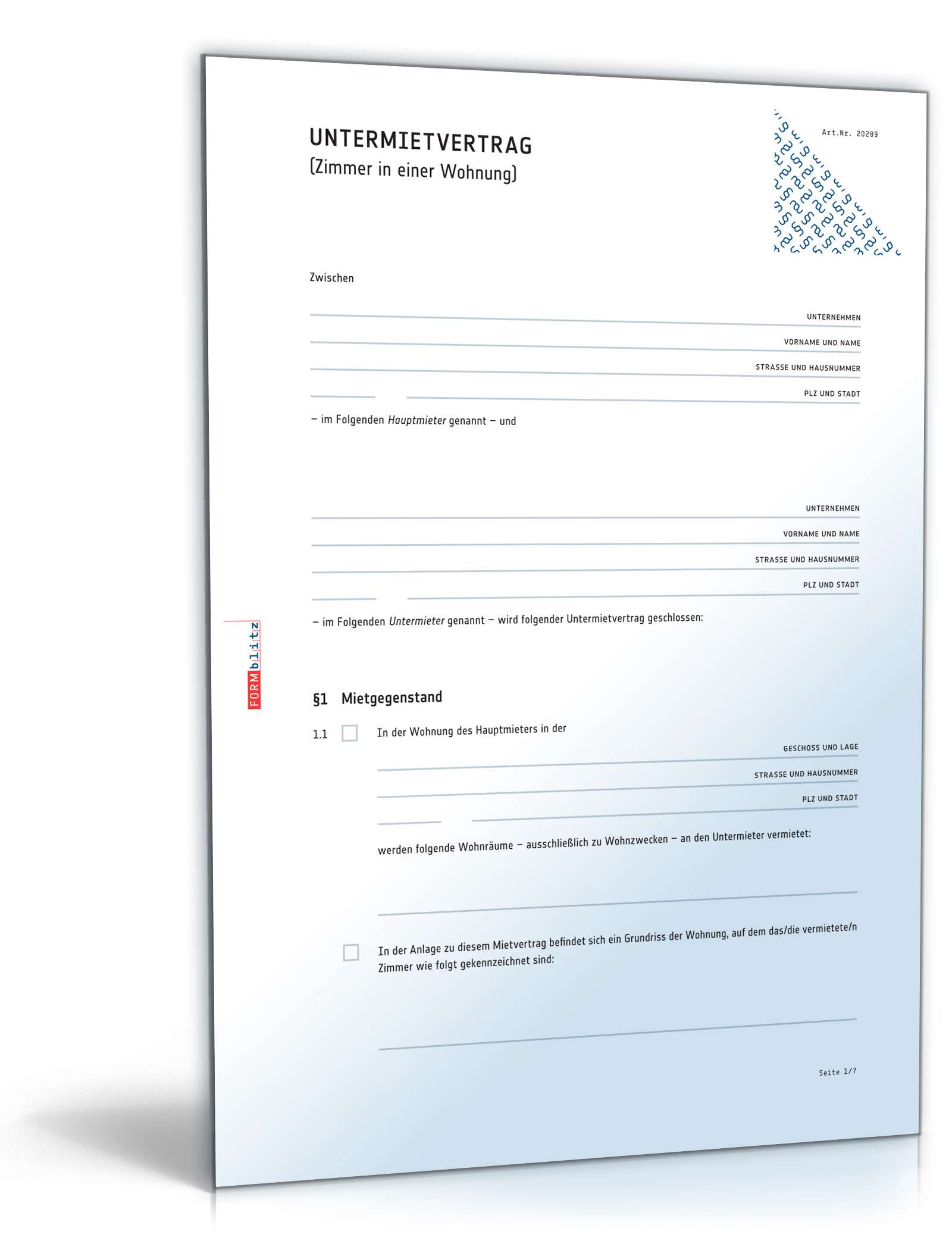

In jedem Fall setzt eine erfolgreiche Untervermietung voraus, dass die vertraglichen Absprachen schriftlich erfasst werden.

Wann spricht man von Untervermietung?

Eine Untervermietung liegt dann vor, wenn ein Mieter einer anderen Person gegen Entgelt den Nutzen des Mietobjekts ganz oder zum Teil überlässt. Es wird von einer „Gebrauchsüberlassung an Dritte“ (§540 BGB) gesprochen.

Die Informationspflicht über die Untervermietung vom Mieter gegenüber dem Vermieter ist unabdingbar. Es besteht die Pflicht den Vermieter um Erlaubnis zu bitten und dessen Zustimmung vertraglich einzuholen. Dabei ist der Vermieter berechtigt bestimmte Informationen über den Untermieter zu verlangen. Dazu gehören beispielsweise der Name des Untermieters, aber auch dessen berufliche Tätigkeit.

Untervermietung erlaubt bei Zustimmung des Vermieters

Grundsätzlich ist der Mieter zur Untervermietung berechtigt muss aber, wie oben erwähnt, die Zustimmung des Vermieters einholen. Wenn dieser die Untervermietung erlaubt, sollte dies schriftlich festgehalten werden. Wichtig: Ohne einen nachvollziehbaren Grund darf der Vermieter die Zustimmung nicht verweigern.

Gemäß § 553 BGB kann ein Mieter die Zustimmung verlangen, wenn ein berechtigtes Interesse an der Untervermietung besteht. Gesetzlich ist dieses Interesse nicht klar definiert, es muss jedoch nach Abschluss des Mietvertrages entstanden sein. Beispiele für ein berechtigtes Interesse sind:

- Anzahl der im Mietobjekt lebenden Personen hat sich verringert (Auszug der Kinder, Trennung vom Partner)

- Wirtschaftlicher Verhältnisse haben sich verschlechtert (Miete ist alleine nicht mehr stemmbar)

- ein längerer Auslandsaufenthalt

Übrigens: Wenn es um die Aufnahme von engen Verwandten, Ehepartnern, Hausangestellten und Pflegepersonal geht, bedarf es keiner Zustimmung des Vermieters. Diese muss lediglich informiert werden.

Untervermietung einer Einzimmerwohnung laut BGH erlaubt

Lange galt der Grundsatz, dass der Vermieter die Zustimmung zur Untervermietung nur dann erteilen muss, wenn einzelne Räume vermietet werden. Denn im Gesetz steht ja ausdrücklich “Teil des Wohnraums”. Bei einer Wohnung mit mehreren Zimmern reichte es aus, wenn der Mieter nachweislich noch einen Raum zur Lagerung eigener Sachen nutzte. Die Vermietung einer einer Einzimmerwohnung (bei einem Auslandsaufenthalt des Mieters) wäre demnach aber nicht möglich. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich nun gegen eine Benachteiligung solcher Mieter ausgesprochen. Es genüge, laut Entscheidung der Richter, dass der Hauptmieter einen kleinen Schrank für seine persönlichen Sachen zurücklasse und den Schlüssel behalte. Das Interesse des Mieters seinen Wohnraum bei einem vorübergehenden Auslandsaufenthalt zu erhalten, reicht damit als berechtigtes Interesse für alle Mieter aus. (BGH, Az: VIII ZR 109/22)

Update: Teil-Untervermietung von Nebenwohnung erlaubt

Der Bundesgerichtshof hat nun auch klargestellt, dass Mieter auch Wohnungen, die sie nicht als Hauptwohnsitz nutzen, teilweise untervermieten dürfen. In dem Fall hatte ein Kläger, der aufs Land gezogen war, seine Wohnung in der Stadt behalten, aus beruflichen Gründen. Da er nur eine Übernachtungsmöglichkeit für zwei bis drei Tage in der Woche brauchte, vermietete zwei Zimmer unter, um Kosten zu sparen. Die Richter am BGH gaben ihm grundsätzlich Recht. Er muss nun allerdings noch vor dem Landgericht darlegen, dass er die Wohnung tatsächlich aus beruflichen Gründen weiterhin benötigt (BGH, AZ. VIII ZR 88/22).

Untermietzuschlag

Der Vermieter hat das Recht seine Zustimmung zur Untervermietung vom Einverständnis des Mieters zu einer Mieterhöhung abhängig zu machen. Der Untermietzuschlag bei Immobilien muss jedoch angemessen sein. Sollte der Mieter dem nicht zustimmen hat auch der Vermieter keine Zustimmungspflicht, auch wenn ein berechtigtes Interesse vorliegt.

Dies ist oft bei Inklusivmieten der Fall. Dabei kommt nämlich der Vermieter für entstehende Nebenkosten auf. Bei einem Zuzug einer weiteren Person ist also die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Nebenkosten ansteigen werden.

Nachvollziehbarer Grund zur Ablehnung der Untermiete

Wie bereits erwähnt muss der Vermieter nicht immer in die Untervermietung einwilligen. Die Zustimmung des Vermieters kann aus ganz unterschiedlichen Gründen unzumutbar sein. Ein berechtigter Grund die Untervermietung abzulehnen kann allein schon an der Person des potentiellen Untermieters liegen, wenn dieser beispielsweise dem Vermieter durch Ruhestörungen bereits bekannt ist. Aber auch die Sorge vor Überbelegung des Mietobjekts kann eine Verweigerung rechtlich absichern.

Untervermietung ohne Zustimmung des Vermieters

Eine unerlaubte Untervermietung ist grundsätzlich nicht direkt strafbar. Dennoch kann dies unangenehme Folgen für den Mieter haben. Der Vermieter hat in solchen Fällen das Recht eine fristlose Kündigung gegenüber des Hauptmieters auszusprechen. Allerdings muss er in der Regel im Vorfeld dem Hauptmieter die Möglichkeit geben, die Untervermietung zu beenden. Oft wird diese schriftliche Aufforderung mit dem Hinweis auf eine Unterlassungsklage gemäß §541 BGB verwiesen.

Ist unerlaubte Untervermietung strafbar?

Untervermietung kann illegal sein. Generell liegt zwar erst einmal “nur” ein Verstoß gegen die vertraglichen Pflichten aus dem Mietvertrag vor, der die Kündigung nach sich ziehen kann. Die unerlaubte Untervermietung kann jedoch auch ein Bußgeld nach sich ziehen. Nämlich dann, wenn die Wohnung nur mit dem Zweck der Untervermietung angemietet wurde und der Mieter damit gegen die Vorschriften zur Zweckentfremdung von Wohnraum verstößt. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Wohnung über Portale wie Airbnb angeboten wird und nur kurzzeitig als Ferienwohnung an Urlauber vermietet wird. Verstöße gegen das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum sind eine Ordnungswidrigkeit. Gegen den Hauptmieter kann ein Bußgeld bis zu 500.000 Euro verhängt werden.